Château de Brancion (Xe-XIVe siècle)

Le plan du château révèle un complexe défensif que renforce encore sa position naturelle, au faît du promontoire. C'est l'une des principales forteresses de la région, enclavée entre les possessions des abbayes de Cluny et de Tournus. Avec la première, notamment, les relations ont parfois été orageuses, comme l'atteste la "guerre de Brancion", en réalité plutôt des actes de harcèlement et d'escarmouches, qui opposa le sire du lieu à l'abbaye de Cluny vers 1205-1210. La devise de la famille Gros, qui en tenait la seigneurie au XIIe siècle, est d'ailleurs assez significative de son caractère tumultueux : "Au plus fort de la mêlée". C'est aussi l'un sites fortifiés les plus anciens et les mieux conservés dans le sud de la Bourgogne, avec Berzé-le-Châtel évidemment.

Brancion a été un site d'oppidum gallo-romain, occupé durant le haut Moyen Âge (on a retrouvé des sarcophages des VIIe-IXe siècles près de l'église Saint-Pierre) et sans doute fortifié sous les Carolingiens aux IXe-Xe siècles. Les soubassements d'un édifice à vocation probablement funéraire ont récemment été dégagés près de la même église paroissiale : l'utilisation de l'opus spicatum (les pierres sont disposées en arêtes de poisson) et d'autres indices le placent au IXe ou début du Xe siècle.

On entre dans le village médiéval de Brancion par la Porte de la ville (XIIIe siècle). En continuant à droite, le logis de Beaufort, rectangulaire, et ses deux tours (XIIe-XIIIe siècles) se trouvent en contrebas d'une deuxième enceinte que domine le haut donjon du XIIe siècle. Pour pénétrer à l'intérieur de cette seconde enceinte, au coeur même de la basse-cour, il faut emprunter un escalier qui permet au visiteur d'apercevoir ensuite à sa droite les vestiges d'un mur assez haut : c'est ce qu'il reste d'une première aula (salle) seigneuriale édifiée selon la technique de l'opus spicatum dans le courant du Xe ou au tout début du XIe siècle au plus tard. Il s'agit d'un bâtiment qui faisait 20 m x 11 m et qui fut surélevé d'un étage au XIIe siècle. C'est là un exemple rarissime d'aula seigneuriale pour une si haute époque à l'intérieur du Moyen Âge en Bourgogne. Les autres vestiges du château sont un peu moins anciens. Entre les deux tours carrées (XIIe siècle), des constructions aujourd'hui ruinées datent des XIIIe et XIVe siècles. Des magasins ont été édifiés à la même époque plus au nord, toujours à l'intérieur de l'enceinte. Le dispositif comprenait également une chapelle, dédiée à sainte Catherine.

La famille Gros détenait la seigneurie au XIIe siècle. Ce sont les sires du lieu qui firent construire l'église paroissiale Saint-Pierre, dont il est ici question un peu plus bas. En 1146 un sire de Brancion accompagna le roi Louis VII à la deuxième croisade et Joceran IV de Brancion mourut pendant la VIIe croisade à la bataille de Mansurah en février 1250 aux côtés du roi Louis IX qui, lui, fut fait prisonnier par les musulmans. Le gisant de Jocerand IV se trouve d'ailleurs dans l'église Saint-Pierre. En 1259, le duc de Bourgogne Hugues IV (1218-1272) acheta plusieurs forteresses de la région, notamment Brancion, Uxelles et Beaumont-sur-Grosne, pour une somme de 9000 livres et une pension viagère acquise aux vendeurs. Brancion devint alors une châtellenie ducale où fut installé un capitaine châtelain. La forteresse résista à l'assaut des Armagnacs en 1423 et devint châtellenie royale à l'initiative de Louis XI après la mort du dernier duc Valois, Charles le Téméraire, sous les murs de Nancy (5 janvier 1477).

Le château de Brancion est l'une des constructions seigneuriales les mieux conservées de Bourgogne, qui permette de restituer ce que pouvait être l'existence de la catégorie des seigneurs, de leurs chevaliers et des ministériaux (personnel attaché au château) entre le Xe et le XVe siècle. Par ailleurs toute une vie économique s'est développée à Brancion : au XIVe siècle une foire annuelle et un marché hebdomadaire s'y tenaient. Cela explique l'importance des halles encore en élévation (XVIe siècle ?).

Bibliographie

-Archéologie d'un site perché, Archéologie en Bourgogne, 14, DRAC Bourgogne, 2009.

-Anne Baud, Gilles Rollier, "Les modes de construction aux Xe et XIe siècles dans le Clunisois. L'exemple de l'opus spicatum", dans Dominique Iogna-Prat et alii, Cluny. Les moines et la société au premier âge féodal, Rennes, 2013, p. 459-470.

-Élisabeth Jacquier, Balade architecturale au château de Brancion, Verneuil-sur-Avre, 2013 (2e édition corrigée et actualisée).

-Pour les modalités des visites, consulter le site chateau-de-brancion.com.

Église Saint-Pierre (XIIe siècle)

Mentionnée dès 964 dans une charte de l'abbaye de Cluny, l'église Saint-Pierre a été reconstruite par les sires de Brancion au XIIe siècle et dépendait de Saint-Vincent de Chalon.

C'est à bon droit que cette ancienne église paroissiale fait l'admiration des amateurs d'art roman. Elle constitue en effet une expression très pure, et aussi très dépouillée, de ce style (pas de chapiteaux ici, seulement quelques impostes ayant reçu un décor sculpté). Elle résulte d'une excellente maîtrise des techniques du bâti à la charnière des XIe et XIIe siècles.

L'église se compose d'une nef de cinq travées à trois vaisseaux surmontés de berceaux brisés (ou demi berceaux sur certaines travées des bas-côtés) dotés d'arcs-doubleaux à rouleau unique. Le transept est fort peu saillant. La croisée est couverte d'un coupole sur trompe et s'ouvre sur une abside en cul-de-four flanquée de deux absidioles. Le clocher carré coiffé d'un toit pyramidal est lui-aussi tout simple dans sa conception architecturale. Pour l'essentiel, cette église a été construite durant le premier quart du XIIe siècle.

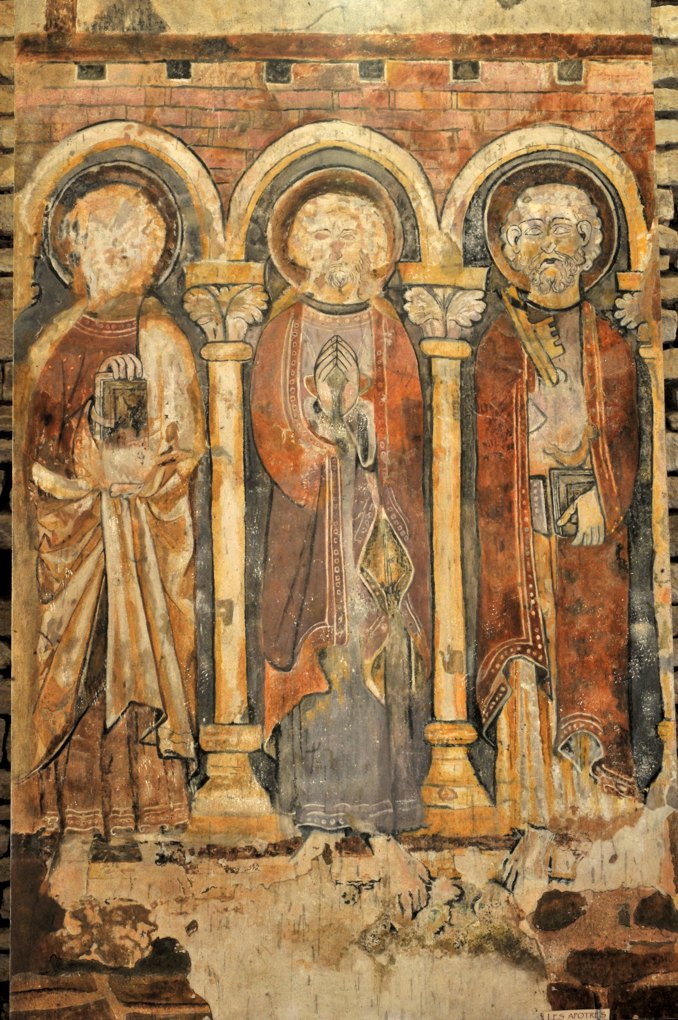

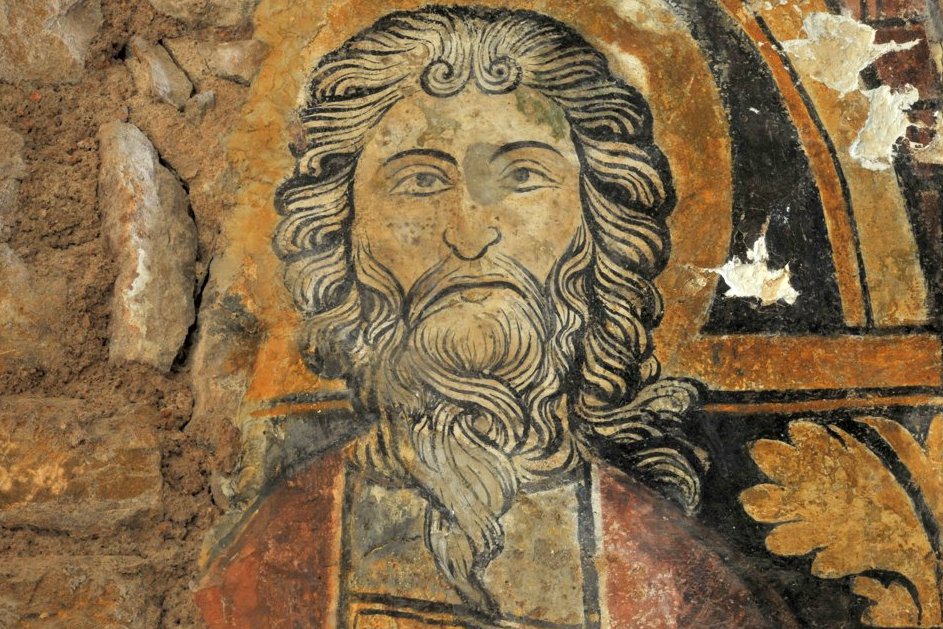

Les fresques gothiques du chevet sont plus ou moins bien conservées, et plutôt très mal par endroits. Les thèmes traités, pour l'essentiel, sont le Christ au Jugement dernier accompagné des apôtres (en dessus) dans l'abside principale, une scène de pèlerinage et la Vierge couronnée par le Christ dans les absidioles. La composition et la technique sont à rapprocher des peintures murales de la chapelle templière de Montbellet, situé près de Tournus. Ces fresques ont été datées du troisième quart du XIIIe siècle.

La grande beauté de l'appareil très soigné de calcaire jaune ajoute à l'équilibre des proportions et à l'impression de puissance de cet édifice qui domine la vallée depuis la petite esplanade. Pour ces raisons, l'église Saint-Pierre contribue à la notoriété méritée de Brancion.

Bibliographie

-Christian Sapin (dir.), Bourgogne romane, Dijon, 2006.

-Guy Lobrichon, Bourgogne romane, Lyon, 2013.